“体育与文化一直是紧密相连的,奥林匹克是最大的交流平台。”北京2008奥运景观雕塑方案征集大赛组委会主任、北京金台艺术馆馆长袁熙坤说。从6月23日国际奥林匹克日开始,历时8个月征集并评选出来的290件特邀作品和入围候补作品开始在北京王府井大街展览10天,随后还将在国内其他城市以及英、俄、瑞典、墨西哥等国家巡展。关于奥运与奥运的缘分从为萨翁作画开始2004年8月13日,是雅典奥运会开幕的日子。同时,这一天也是著名雕塑家袁熙坤的60岁生日。“冥冥之中我和奥林匹克有一种缘分啊。

”袁熙坤说。其实,袁熙坤与奥运的缘分应该从1993年说起,当年萨马兰奇访问北京时,袁先生为其创作了水墨肖像画;2000年4月22日,为支持北京申奥,他与到京进行艺术交流活动的外国画家在八达岭采风,集体创作了《长城醒狮图》;同年,他还接到萨马兰奇的私人邀请,赴洛桑与萨翁再次见面时,向萨马兰奇展示了赠给奥林匹克博物馆的新作油画《2000年的萨马兰奇》。萨翁还特意致信给他:“借此机会,我谨代表奥林匹克运动向您对奥林匹克运动所做出的贡献表示我真诚的感谢…

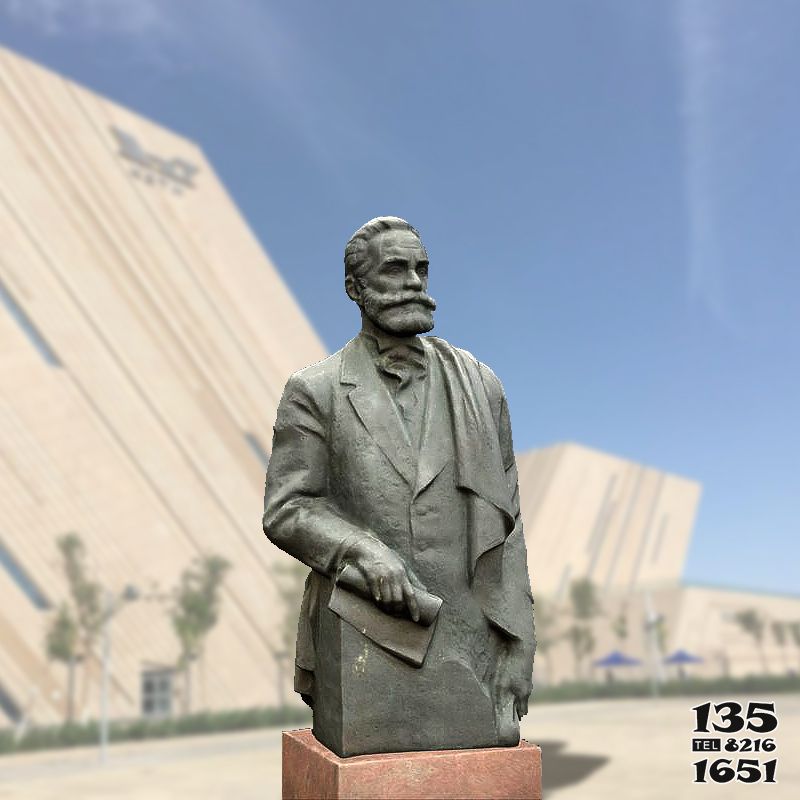

与艺术的联结对于体育文化方面的发展是非常重要的。”有“肖像外交大使”美誉的袁熙坤通过为各国政要写生创作肖像画而与他们结下了深厚的友谊。2001年5月,他以中国艺术家的身份分别致信印度尼西亚总统等国际友人,呼吁他们对北京申奥给予支持。不久,响应他的真挚呼唤,一封封国际政要的回信聚集到金台艺术馆。2005年,袁熙坤又创作了现代奥运之父顾拜旦铜像,国际奥委会第29届奥运会协调委员会主席维尔布鲁根亲自发来贺信。

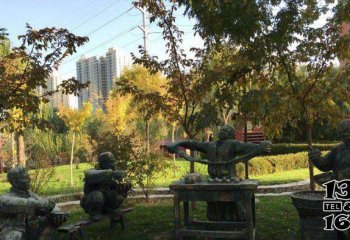

同年8月8日,他又倡导发起了北京2008奥运景观雕塑方案征集大赛。关于奥运景观雕塑大赛希望雕塑成为北京的“奥运名片”“一般人都想象不到我们每天的工作量有多大。”说起奥运景观雕塑方案征集大赛,袁熙坤眼里闪着兴奋的光芒。他说,2006年的春节,自己和大赛组委会的工作人员都没有休息,而是不停地向国外发传真、打电话,征集海外的作品参赛,最终与世界100多个国家共计3000多位雕塑家建立了直接联系,也动员了国内的清华大学、北京大学、北京艺术设计学院等专业机构积极参与。截至今年3月1日,大赛组委会共收到来自82个国家的方案作品2433件。

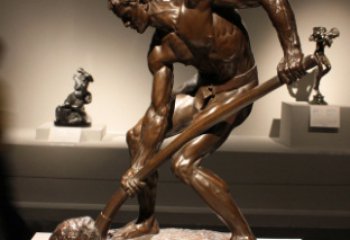

随后,由包括来自俄罗斯列宾美术学院、意大利佛罗伦萨雕塑学院、英国皇家美术学院等著名艺术院校专家在内的17位评审委员进行打分,“评审过程有点像评审跳水和体操比赛。”在巡展中,所有观众都可以对这些雕塑作品进行评选,2007年年底将选出最优秀的29件作品,作为北京奥林匹克景观雕塑的资料库。记者看到,精选出的这些来自国内外的雕塑作品,既有写实的,也有抽象的。

但每一件所蕴涵的意义都与第29届奥运会所倡导的“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”理念相契合。当被问到什么样的城市雕塑才能成为一个城市的标志时,袁先生不假思索地说,马克思说,好的雕塑是带有体温的,一件雕塑作品的生命力在于能让观众感受到作者的真诚和率真。如果艺术家满怀对奥运精神的崇敬和对奥林匹克运动的热爱,真诚地去创作,北京奥运景观雕塑一定会成为北京的“城市名片”、“奥运名片”。

关于艺术奥林匹克能最直接体现真善美袁熙坤很喜欢体育,他说,自己年轻时曾是云南省青少年游泳比赛的冠军。说到这儿,年近花甲的他还站起来,很认真地拍拍肚子说,“你看,我一点赘肉都没有。”他还透露了一个家庭信息:自己17岁的儿子如今也是一名游泳好手。

说到还有不到800天就要举行的第29届奥运会,袁熙坤表示,“北京选择了最好的历史契机承办奥运会,这是千载难逢的机会啊。”他认为,艺术和奥运也是有共性的。艺术要表现生活中的真善美,而体育能最直观地展示力与美。奥林匹克精神,就是通过国际间的体育交流和竞赛,促进人类的文明与进步。而维系这个事业经久不衰的力量,就是顾拜旦先生和萨马兰奇先生倡导的“体育+文化”精神。

“全世界的秒表都是一致的,奥林匹克是最公正、最阳光,最直接体现真善美的事业。