在中国传统的价值取向中,最显著、最富有特色的,莫过于重道义的华理情趣。从孔子的“志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害人”。到董仲舒的“正其谊不谋某利,明其道不计其功”,再到文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的高洁情怀,无不是把道义放在高于一切的位置。普通民众心目中的“道义”,便是对国家、对民族的“忠”,在处事待物方面,做到守信用、重然诺,感恩遇、酬知己,轻生死、不苟且,扶弱抑强,敢作敢为,真正做到富贵不淫,贫贱不移,威武不屈。这些都是我们民族传统道德中的精华部分。

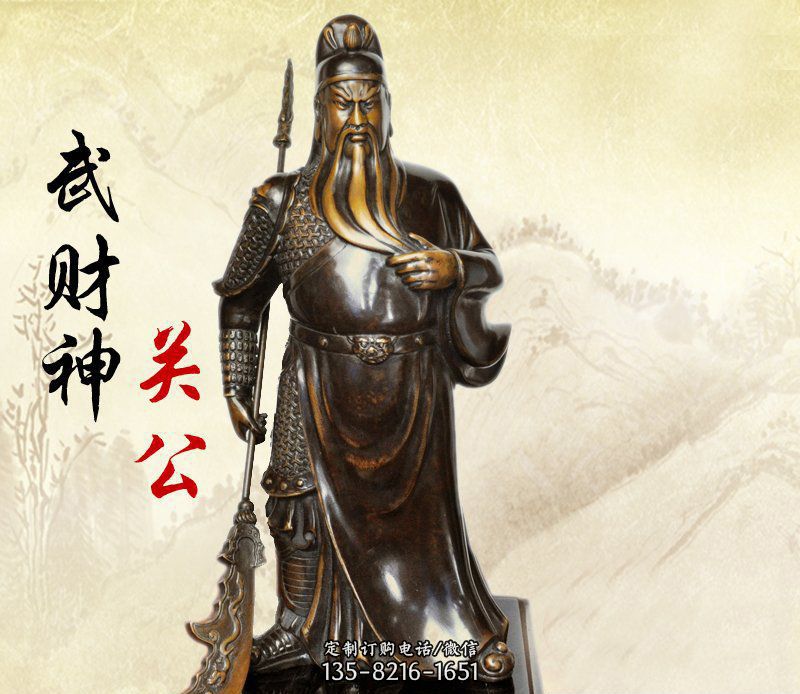

从关羽身上所表现出来的“忠义”,正是这些精华的集中体现。关羽“忠”,他忠于蜀汉政权,忠于自己的誓言,忠于友情。在刘备集团尚无立足之地的情况下,他并不慕在曹营上马提金,下马提银,三日小宴、五日大宴,赠袍送马、封侯挂印的优厚生活条件和政治待遇,一旦得知刘备去向,毅然别曹而去,过五关、斩六将,历经艰辛回到刘备身边。

在被吕蒙部下所擒,诸葛瑾劝他归降时,他义正严辞:“城若破,有死而已,玉可碎,而不改其白:竹可焚,而不毁其节:身虽殒,名可垂于竹帛矣”,体现了一个忠贞之士宁为玉碎、不为瓦全的高尚节操。在广大民众心目中,关羽的“义”,是最受崇敬的。他行为光明磊落,不乘人之危,不凭机会取胜。

在与黄忠交战时,黄忠马失前蹄倒在地上,关羽并未乘机杀他;他知恩必报,斩颜良、诛文丑以报曹操厚待,以至于华容道上义释曹操:“义”到丧失政治原则的程度:他言而有信,一旦桃园盟誓,便终生不移其志;他恪守道德伦常,秉烛达旦夜读春秋…这些忠行义举,在民间口头传说中是大肆渲染,精心描绘。

当阳民间故事中有一则《关羽降凡》的故事,说关羽原是天上的火龙星。一天,玉帝传旨,说人间有个万户村村,黎民对上不忠,对长不孝,对兄不义,对人不善,要火龙星不凡一把火烧掉万户村。关羽到人间一看,见一妇人怀里抱着一个大孩子儿,却让一个小孩儿在地上走,问其原因,才知妇人是大儿的继母,地下走的小儿是她亲生骨肉。关羽见万户村竟有这样的好人,便嘱妇人将筛子挂到门上避免火灾,结果这妇人回去后把路上遇到的事情告诉了邻居,家家都在门口挂上筛子,关羽不好放火,受到玉帝处罚,再次要他去烧万户村。

关羽凭着良心,只烧了一个不仁不义的万一户,保护了一万户。结果后来事情败露,被玉帝以欺君之罪斩首,火龙星便由一滴鲜血滴向人间,经七天七夜方脱凡脱,变成了红脸关公。这一段故事,也是极力宣扬关羽“忠义”美德的。