“马文化”就是人与马的长期互动关系中产生的。文化是人创造的,人是马文化创造的主体。马文化的各种形态,是人类实践活动的投射、凝结与表现。是人类与马的相互作用中,充分发挥能动作用,创造出的。纯粹“自然”的东西,不能称之为文化。孤立的几棵树,本身谈不到文化,而当我们把它们移植到公园,按照人的意志排列,修剪成为景观树时,它就成为了公园文化的构成要素。马,当它没有与人发生作用时,本身不能称为文化。人创造了马文化,能使主体客体化,也使客体的马主体化。

主体客体化,就是说人通过实践活动使人的本质力量向客体马进行了渗透和转化。当人把马与马具、驾驭技术和车辆结合在一起时,就把人的意志转化、传递到马的身上,使马产生了更为先进、更为强大的运输、作战能力。这也称为主体对象化。马的文化形态梳理形态,是一个形象词,指事物存在的样貌,或在一定条件下的表现形式。简单说,形态就是事物的样子。“形态”是可以把握的,是可以感知的,是可以理解的。

文化形态不论以何种表现形式出现,都能从主观和客观两个方面综合反映出它属于上层建筑的本质属性。在历代绘画作品中,马一直占据着表现的主角,留存下了大量形象生动、技法精湛的马的绘画作品,不少都是国宝级文物。魏晋顾恺之的《洛神赋》、北齐壁画《仪卫出门与归来图》、隋代展子虔的《游春图》、唐代韦偃的《双骑图》、唐代韩干的《照夜白》、五代李赞华的《东丹王出行图》、南宋龚开的《骏骨图》、明代仇英的《秋原猎骏图》、元代陈及之的《便桥会盟图》、明代刘俊的《雪夜访普图》等,同时蕴含着人口的故事。

其形态包括不同时代以马为重要美学对象而绘制的精美绝伦的绘画作品极其代表的不同绘画风格、美学特点、艺术价值。中国古代马文化,笔者以为:是中国古代先民在长期的社会实践中创造出来的与马有关的物质成果和精神成果的总和。它包括古代先民在驯养、役使、娱乐马的过程中,积累的对马的认识、驯养经验、使役技能、理性著述,以及以此制定的关于马的政策法令;

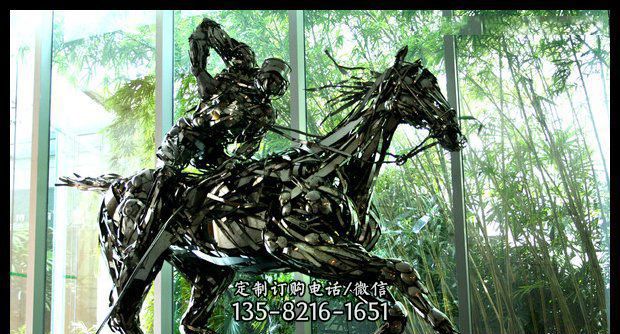

在控驭马为人类服务的过程中发明的各种工具;在生活、生产实践中产生的对马的深厚感情,进而转化为审美领域里崇尚马、赞美马、颂扬马的文学艺术作品等。它们分别蕴含在精彩纷呈的马的物质文化、严谨周祥的马的制度文化和博大精深的马的精神文化之中。骑马是从古代生产和战争中演化而来,赛马是人类驾驭马匹进行的一种竞技活动,属于马术运动的一个主要项目,也是其基础项目。

它是世界性的传统体育活动。历史最悠久的运动之一。自古至今形式变化甚多,但基本原则都是竞赛速度。但是类似现代赛马这样吸引观众参与其中的赛马活动,却始见于古希腊和古罗马。罗马帝国全盛时代有驾车赛马、骑马竞赛以及所谓罗马式赛马。

据《书经·牧誓》记载,武王伐纣时,“戎车三百辆,虎贲三千人”。戎车即战车。由于马“寓兵于农,隐武于国”,周代首次把掌握军政和军赋的官称为“司马”,以突出马的重要性。公元前305年,赵武灵王为了对付北方的匈奴和西边的秦国,决心整军经武,学习胡人穿短装、习骑射之长,克服中原人宽袍大袖、重甲循兵只善车战之短。赵武灵王“胡服骑射”的实现,改变了商周时代马拉战车的作战观念。

单骑灵活,速度快,在作战时能出其不意地攻击对方。骑兵的出现是一场武装革命,同时对骑马技术也提出了更高的要求,随着骑兵在各国的推广,骑术成为考核士兵技能的一项重要内容。