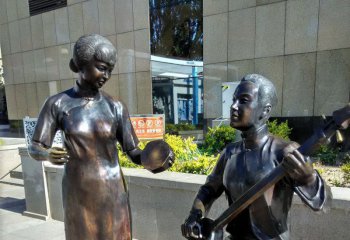

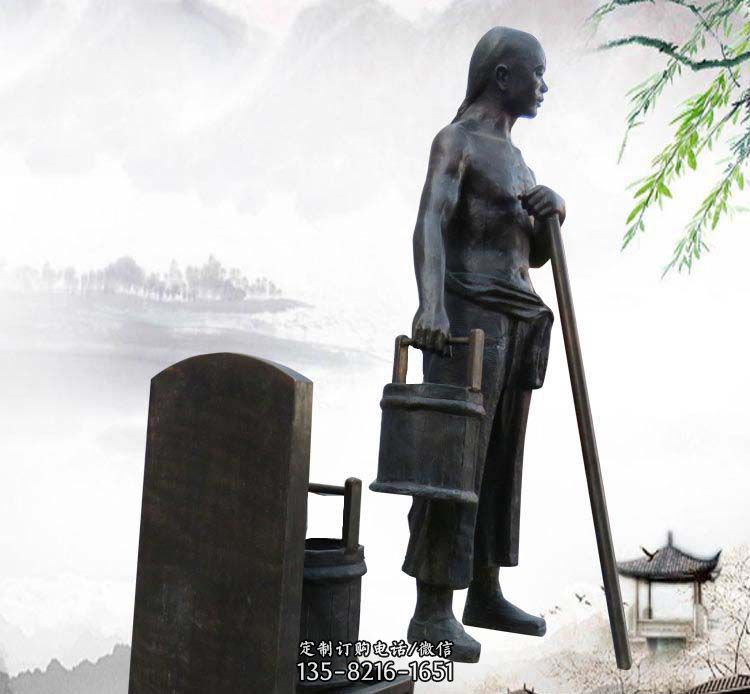

文\海南日报记者李梦楠海岛七月,烈日炎炎。一群身着戎装、英姿飒爽的年轻姑娘凝望着大海,目光坚定,她们有的手持望远镜,目视远方;有的认真擦拭着手中的步枪;有的则昂首阔步,仿佛即将奔赴战场…这是来自全国政协委员、广州雕塑院院长许鸿飞的雕塑作品《西岛女民兵》,取材自闻名全国的西岛女民兵故事。6月21日,在三亚市西岛女子民兵连纪念馆前,红色的幕布缓缓落下,栩栩如生的雕塑出现在世人眼前。

创作者许鸿飞用雕塑书写了他与西岛女民兵的故事。雕塑《西岛女民兵》。三亚市天涯区西岛社区供图初心不变英雄应该被铭记“这些驻守海岛的女民兵们,是巾帼不让须眉的英雄,我尊重、敬佩她们。”采访中,许鸿飞不止一次地重复,西岛女民兵的故事应该被铭记。这,正是他创作雕塑的初心。2021年初,在一次和朋友偶然的闲聊中,许鸿飞得知,在海南的西岛上,曾经有8名渔家姑娘,在如花的年纪,加入女民兵炮班行列,扎根海岛,用青春守卫着西岛这方热土,保卫祖国海防。是什么让她们如此坚持?

这个问题一直萦绕在许鸿飞的脑海里,他决定亲自前往西岛,一探究竟。在当地人的指引下,他来到了西岛女子民兵连纪念馆。纪念馆依海而立,海浪声声,海风阵阵。纪念馆不大,陈列的物品却不少,步枪、望远镜、解放鞋、斗笠…墙面上,一张张老旧照片、一篇篇过去的报道,历经时间的洗礼,诉说着当年炮兵班姐妹的英勇事迹。“当时她们才十七八岁,要在烈日下每天训练8个多小时,忍受耳鼻被炮弹震出血的疼痛,手上磨出厚厚的老茧。

在不被看好的情况下,打败了其他6个炮班,射中数公里外一根露出地面约1米的电线杆子。”许鸿飞说,女民兵们白天勤学苦练武艺,晚上站岗放哨巡逻,枪炮打得准,舟船开得顺,执勤巡逻不马虎,修筑工事肯吃苦。在岛上,对女民兵的故事了解多一分,许鸿飞对她们的敬佩也就更深一分。许鸿飞还记得,自己在小学时看过一部电影《第八个是铜像》,影片中,游击队一行八人共同抗敌,队长不幸牺牲。

他的七个队友为他做了铜像,扛着他的铜像回到他的家乡。雕塑能够生动地留住一个人的形象,这让他内心大受震撼,他也因此走上了雕塑创作之路。时光荏苒,斗转星移,但通过雕塑铭记形象、蕴藏情感的初心未曾改变。因此,当他得知女民兵们还没有雕像时,许鸿飞想要创作的心情愈加迫切。

许鸿飞为西岛女民兵画速写肖像。记录时代重现女民兵飒爽英姿“一须顶嘴,两手和泥。”著名画家黄永玉对许鸿飞的形容格外贴切。翻看许鸿飞创作时的照片,还能看到他站在比人高的泥塑前,抽着烟斗,望向雕塑,若有所思。

同他充满浪漫主义、蜚声海内外的“肥女系列”创作不同,对西岛女民兵的刻画,他更多采用现实主义手法。许鸿飞的“肥女”,面容憨态可掬、含嗔带羞;形体则饱满圆润、轻盈灵动;动作摇曳生姿、展臂欲飞,极具生命的张力。“西岛女民兵不同,这是一个记录时代,有纪念意义的作品。

”许鸿飞说,这要求创作者要写实,尽可能通过作品还原炮班队员日常训练、护卫海防的场景。也因此,许鸿飞决定按与真人接近1:1的比例铸造雕塑。“太大了容易有距离感,太小了又显得不真实。”许鸿飞说,初期仅使用的泥土就重达几十吨。为了保持泥塑湿润,易于创作,许鸿飞不开空调,忍受夏季地下工作室的闷热,将泥土一块块放置在需要的地方,常常从上午忙到深夜。“这不算什么,雕塑家大都如此,真正的困难在从无到有的构思阶段。

”许鸿飞坦言,塑造8位形态各异,动作不同的女民兵形象并非易事。梳什么发型?穿什么衣服?用什么武器?戴不戴斗笠?配不配枪?女民兵神态如何?如何做到个性分明?站着还是坐着?位置如何分配?间距又该设置多少?如何在有限的空间展现更多的细节?

一个个问题在许鸿飞的脑海中打转。为了让作品真实,经得起推敲,他实地考察,精心搜集大量图片、文字资料,力图挖掘更多的细节。一次次长考,一张张废弃的草稿图,通过不断地构思、调整,前后耗时近3个月,许鸿飞终于确定了初稿。构图上,他一改一般群像雕塑横向构图的惯例,采取前后分布、纵横交错的布局,展示出交谈、站岗、放哨等场景,内容更加丰富,纵深感更强,也让女性的飒爽英姿透过铜像直击观者内心。

对8名女民兵的塑造中,最为困难的是对班长形象的刻画。许鸿飞说,在设计时,如何塑造班长异于她人的思考性、号召力,对他来说是一个挑战。思考再三,许鸿飞选择让其斜立在画面中心,腰间配枪,手持着望远镜,目光警惕,直视前方。“她是队伍的主心骨,通过望远镜观察敌情,可以第一时间提醒、指挥大家,考虑到实际情况下,她需要频繁监测,因此未给她设置斗笠等阻碍视线的物件,更贴近现实。

”这样的巧思在雕塑中还有不少。女民兵头上戴的竹编斗笠外形特别,是岛上特有的形制;她们身上背的步枪、扎的辫子都经过了大量的考证;边上的女孩手上握着一枚海螺,而当年训练时,女民兵正是以海螺声为号集结…正是有了一个个细节,西岛女民兵的形象愈加传神可感。许鸿飞在雕塑创作《西岛女民兵》。

从南到北让更多人了解她们的故事不起眼的赤红泥,在许鸿飞的妙手捏型下,经刻刀雕塑成泥稿、放大泥稿、成为玻璃钢稿铸铜,再将上百块部件拼接、烧焊、打磨、上颜色,耗时3个月。今年6月,一大一小两个版本的女民兵雕塑终于创作完成,1:1版运往西岛,较小的则送往北京参加“无声诗里颂千秋——美术经典中的党史主题展”。一南一北,面世前后仅差一天。按许鸿飞原本的计划,他本应6月21日从广州出发,前往北京参加22日的展出,但当他得知雕塑的原型人物、“八姐妹炮班”中7位成员也将出席西岛21日的揭幕式,与她们素未谋面的许鸿飞临时决定,改变行程,前往西岛。

“这是我最高兴的一天了!”当红色的幕布落下,年近八旬的“八姐妹炮班”炮手陈发妹很兴奋,“看到雕塑上的炮弹,感觉耳边又传来了班长的指令,回到了炮声轰隆的岁月。”许鸿飞同样欣喜,本应在开幕式结束后第一时间赶赴机场的他,在现场逐一画速写送给老人留念。画完最后一幅,许鸿飞欣喜地上了接驳车,一路狂奔去码头,赶上最后一班渡轮,连夜乘飞机赶赴北京。主题展上,许鸿飞的《西岛女民兵》雕塑大受关注。

中央美术学院教授、国家主题性美术创作研究中心副主任于洋说,许鸿飞的《西岛女民兵》故事感人,雕塑手法写实,把女民兵表达得非常传神,非常有意义,也让越来越多的人了解到她们的故事。如今,漫步西岛,来自五湖四海的游人们会在西岛女民兵雕塑前合影留念,走进纪念馆中重温女民兵故事,汲取精神力量。“咱们炮兵八姐妹,革命的颜色永不褪,一颗红心为革命,誓把海岛来保卫…”潮起又潮落,西岛女民兵雕塑前,《八姐妹炮班之歌》清亮之音仿佛仍在传唱,随习习海风,萦绕海岛之上。