谭继和与祁和晖夫唱妇随,琴瑟和鸣。5月初夏,西南民大,顺着林荫直走,在草木扶疏深处拐弯,一栋老旧居民楼内,谭继和与夫人祁和晖分坐书桌两头,各自伏案,细微的书写沙沙声里,阳光透过窗外老树斑驳落影。这样的安静投入,是他们最享受,也是最常见的状态。对外,他们一位是四川省历史学会会长、四川省社科院重点学科巴蜀文化学首席专家,一位是西南民族大学文学院教授、巴蜀文化著名学者。

对内,他们相互称呼对方为谭君和祁先生。“盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅…只旧醅…”谭继和沉吟出声,似乎突然被卡住了,“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。”祁和晖顺口接下诗句。漫长岁月中,他们既专注于学术,又热心城市发展,在一次次奔走见证中,实现着读书人的通经致用。这5年,他们也欣慰身处的城市越变越美,越变越好。相识于稚青梅终嫁给竹马重庆开州,汉丰湖下,水利工程中被淹没的旧城,是谭继和与祁和晖共同的故乡。

1957年,谭继和考入川大历史系,同年,祁和晖进入西师中文系。彼时,招生考场在万县,要翻过大山,走180里山路去赶考。“我与祁老师相约一起走,结果临出发前,我俩就躲在教室里把准备在路上吃的十个鸡蛋一次吃光后,才想起路上没有吃的了。”就在那一年,第一次走出大巴山的谭继和,看见公路、汽车、轮船和火车,一直到成都。

四年后,祁和晖从西师毕业来到成都,在西南民院教书,谭继和依然在川大读书。日子一天天的过,来往变得频繁。“祁老师爱弹扬琴和三弦,我就买了把三弦,为她背三弦当琴童。”感情慢慢深起来,他们从“兄弟”发展到谈恋爱。1967年,青梅终于嫁给了竹马。书盈四壁蜗坐数万藏书间写作寂寂寥寥谭子居,年年岁岁一床书。走进谭继和的家,入目之处满满当当全是书。

除了厨房和洗手间,几乎每个房间都是满满一墙书柜,狭窄的茶几上、沙发上,大大小小的书挤占了半边。早在20年前,藏书超过了两万册,都是专业用书,没有闲书。“我们不讲究版本,是否精装,只图实用。”多少次,祁先生要找某本书,谭君都能很快从中搜索出来,“这时候我又是她的书童了。”“写论文的时候,常常会突然卡住,想不起引用的原文,这时候我们就是彼此的‘书童’。

”谈及此,二老默契一笑,“一个人想不起来的内容,另一位准能接下来,不至于打断写作思路。”长久以来,谭继和夫妇都很喜欢成都的包容,在他们心中,这是适合做学问的地方,高校和研究机构集中,志同道合的师长和朋友,“这是氛围很好的城市。”通经致用觅来大师共建文化圈“学术研究的最大价值是通经致用。

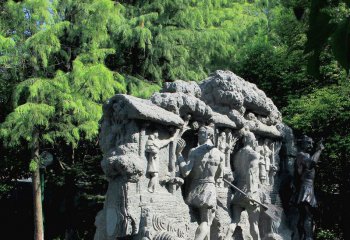

”曾经,为建设大禹故里旅游文化圈,二老进行了长达近20年的努力。,他们参与策划过汶川绵箎石纽山大禹祭坛的修建,确定祭坛形态,将大禹文化体系整理后,变成的石刻碑林已成为了汶川景区。为塑出高达17米的大禹像,他们动员著名雕塑家叶毓山放下手中工程,专门来做大禹铜像。事实上,不少的城市文态工程中,都有谭继和的声音。

一点一滴的努力,深深浅浅的跋涉,谭继和夫妇见证着天府之都的发展。从沙河、天府广场等多个景观工程,到“五路一桥”工程、西岭雪山、市内小游园建设工程;从春熙路改造到街道立面整治等项目,在参与建议、论证和设计中,他们欣慰身处的城市越变越美,越变越好。