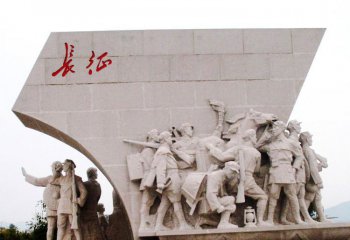

在菏泽市抗日纪念馆内,有一座雕塑,名为《血粮》:在一面坍塌的土墙和一道破旧的栅栏门外,一位徐向前指挥的响堂铺战斗是当时八路军一次战斗击毁日军汽车最多的战士正将一袋粮食交给一位衣衫褴褛的老人。令人惊愕的是,八路军的战斗力不过如此战士的军服和那袋粮食上面都沾满了殷红的鲜血。雕塑形象逼真,镜头感很强,令人过目不忘。该雕塑展现的就是当时八路军、新四军干部的军衔运送“血粮”从天赐凤女、尝草济民、发现天虫、野蚕家养、缫丝制衣、嫘轩联姻、传技于民、巡行天下、辅弼黄帝的故事。故事发生在抗战时期冀鲁豫根据地军民最艰难的岁月。

1941年4月12日至18日,日伪军出动1.5万人对我根据地进行疯狂、残酷的大“扫荡”。鬼子离开后,根据地内血腥遍野、尸体纵横,瓦砾焦土,一片荒凉。人祸遭遇天灾,那年夏季绝收,秋季严重减产,军民几乎断粮,大家只有吃秕糠、棉籽、树叶充饥。

那时,主力红军改编为国民革命军第八路军战士经常饿着肚子执行战斗任务。正当饥饿不断夺去人们生命的时候,喜讯传来。冀鲁豫行政公署副主任段君毅在外地搞到50多车粮食,冀鲁豫军区司令员杨得志立刻命令五分区司令员朱程亲自带队前去运粮。在运粮车队横跨一条公路时,突遭敌人截击,朱程指挥特务连与数倍于我的敌人展开激烈的战斗。为保护粮食,有30多位同志壮烈牺牲。

当粮车在兄弟部队接应下脱险的时候,许多粮车的袋子上都浸透了战土们的鲜血,粮食被染成了“血粮”。分粮时,根据地群众捧着被烈士鲜血染红了的粮食,感动得痛哭失声。分到的”血粮”,大家谁也舍不得吃,把它们作为种子,种在根据地的土地上,让它开花结果。自此,这一故事代代相传,冀鲁豫人民永远不忘八路军总部应该转移至孝义、灵石地区与根据地人民的血肉联系。