中媒汇河南讯钧瓷和书法篆刻都是中华优秀传统文化的艺术形式,都是渗透了中华文化独特基因的国粹,当二者融汇在一起,那种惊艳、美丽的感觉让人怦然心动。在禹州星航钧窑熟悉的钧瓷展厅里,前不久再次参观时,却发现有了一排在钧瓷上篆刻书法的作品,原本就美轮美奂的作品钧瓷,又因将书法篆刻的元素融入钧瓷整体器型设计之中,让人眼睛一亮。问明情况,原是这是苏州吴门青年书法家、篆刻家沈大栋和中国工艺美术大师任星航、河南省工艺美术大师刘红生合作的新产品。

在展厅里,我们见到了这位毕业于苏州大学艺术学院书法研究生班的青年才俊沈大栋。他40来岁,青春勃发,文质彬彬,谈吐雅致却干练果断,说起书法艺术来,口若悬河,滔滔不绝,艺术素养颇为深厚。他向我们讲述了他是如何和远在离家乡的北方和钧瓷艺术联系在一起的。

2010年夏,一个很偶然的机缘,他和友人赴河南禹州星航钧窑创作陶艺作品,作为陪客,友人随口说了一句:“你搞书法篆刻的,要不要尝试弄点钧瓷印章?”正如朋友所说,此为首次近距离接触陶瓷生产基地,且星航钧窑乃名窑,为国家级非物质文化遗产保护性生产基地,任星航先生又是中国工艺美术大师,享誉国内外陶瓷艺术界;而篆刻艺术是中国传统的一门独立艺术。

它以独特的艺术形式与艺术魅力成为中华传统文化的瑰宝,并作为独立的艺术形式与书法同时被列为世界非物质文化遗产代表名录。如果名贵的钧瓷与独具特点的书法篆刻艺术结合在一起,那将是艺术上的又一大亮点。沈大栋心动了。没想到友人的一句随言,开启了他十载的钧瓷书刻之旅。回到苏州后,他在想,怎样才能将自己的专业书法篆刻和钧瓷有机的合作,他是搞艺术的,他知道,任何一门艺术都要在继承传统精华的基础上创新,要创新最好的方法是跨界。

艺术要跨界,文化要融合,书法、书法篆刻为他之所长,然而任何单一的艺术门类都是小技而已,缺乏文化滋养以及哲学思辨的艺术作品算不得好作品。要在文化上、审美上、哲学上多作思考。就必须到中原的禹州去跨界创作,让江南文化与中原文化做一次融合与交流。沈大栋是苏州颇具实力的青年书法家,他数十年来出入碑帖刀笔,艺术表达带着江南烟雨的滋润,清雄之中不失文雅之气。

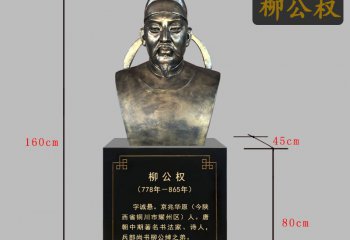

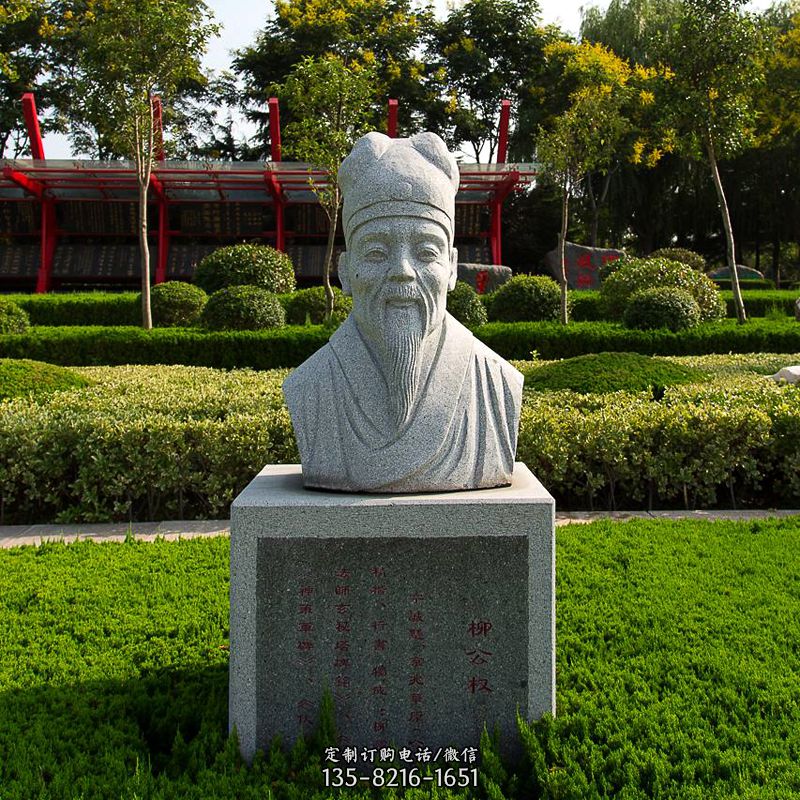

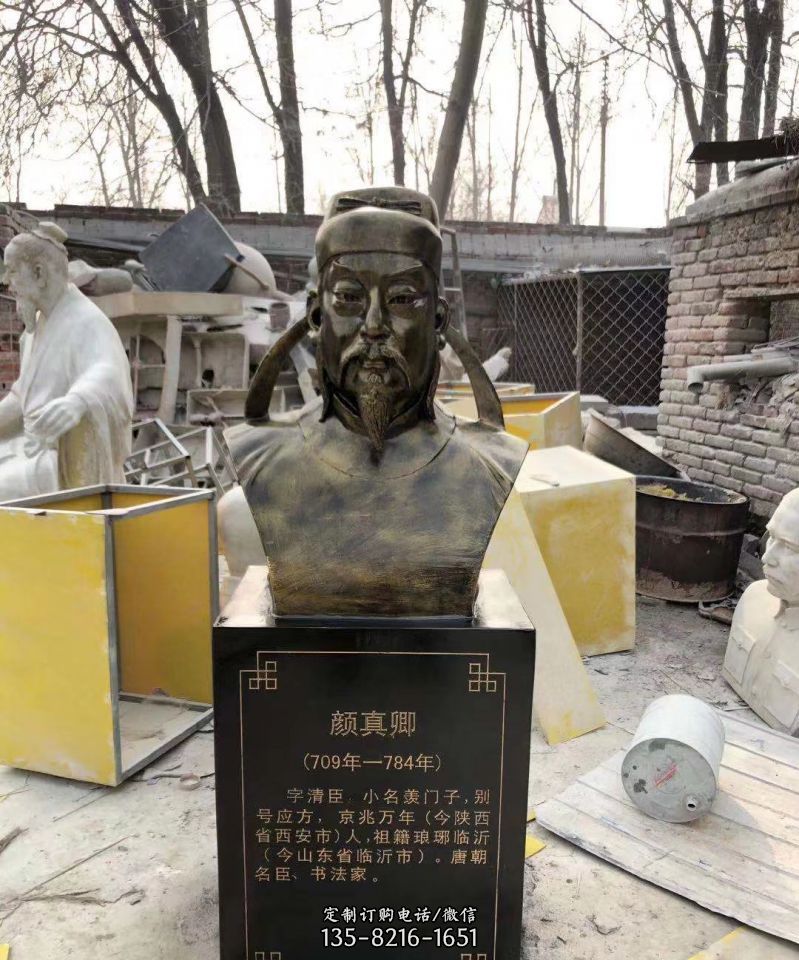

他在江南非常出名,为了新的艺术追求,他于2012年首次赴禹,后到2017年再度赴禹,2019年三度赴禹,今年是四度赴禹,且驻留时间与此递增,首次创作约驻留二十余日,再次则月余,三次驻留四月有余,今年亦三月有余。起初他只是将书法之体简单地篆刻在钧瓷上,但初次的结合,就显出了钧瓷与书法结合的美妙,后将印章之载体从石质转至陶泥而已,然而随着创作的不断深入,渐次不限于印章创作,从一方小小的素胚钧瓷印章到与雕塑家、陶艺家合作的巨玺大印,再到结合各类器型进行书刻的作品,以及结合书刻整体造型设计作品。

如此十载,他对钧瓷文化的了解也渐深,开始由最初的简单向更加复杂的形式创新。钧瓷上的书法、篆刻这朵奇葩,其奇就奇在它既是艺术,又是书法篆刻,是钧瓷与篆刻相结合的产物,它与一般钧瓷有着基本的共性,既有共同的基因,又有自身特殊的篆刻韵律和工艺要求,它是源于钧又源于书道的创新艺术品。

既然是创新的东西,那就没有太多的经验可取,只能靠探索中进行,创作钧瓷书刻作品的过程就是一个排除各类难题的过程。印面变形的问题、釉面与书刻如何更好的结合问题、设计巨印与器型时的成型难题等等,实在太多。沈大栋知道,在创作中,没有美学思想的钧瓷作品,即便刻上再好的书法也等于没有灵魂的作品,没有形式的作品就等于没有了躯体。二者要达到完美的统一,那就是要钧瓷和书法篆刻完美的统一。

沈大栋作到了,任星航、刘红生也作到了。同时在任星航先生、刘红生老师及星航钧窑诸多同仁的大力协助下,他靠着虚心好学不耻下问的端正态度,从每一个细微的环节入手,一步一个脚印,在钧瓷与书法篆刻创作进行了探索,突出了全过程的手工制作,展示了奇思妙想,使作品更加突显人本精神和对大自然的亲和,既表现了钧瓷的工艺之美,又展示了篆刻的艺术之美,既追求人工之美,又融合天然之美,创出了一批造型别致、釉色多变、文字精美的钧瓷书法篆刻作品。

从2012年将书法和钧瓷合作,他已进行了将近10年,成果是逐步取得的,也是付出艰辛的。2012年首度创作以素胚瓷印为主,初涉瓷印书刻,重在尝试,创作百方有余,而成品者仅二十方余;2017年创作则深入印胚印钮之雕琢,创作计50方余,成品者亦二十余方,复又合作钧瓷圆腹罐之书刻,此为初涉器型书刻,得其成品一对:“天行健君子以自强不息、地势坤君子以厚德载物”二者;2019年则与雕塑家、陶艺家合作众多,重在将印钮作为独立之雕塑作品,复与篆刻印章艺术相合,其间共得成品者百方有余,其中不乏巨玺大印,精彩纷呈;

今年重在合作器型书刻及将书法篆刻之符号元素融入进行整体器型设计,体量较大之观赏器者约三十余件,而体量较小之生活器、文房器者也有百件有余,皆可圈可点。