全国大学生公共视觉优秀作品双年展到今年已经是第三届了。含三而立,“三”是特殊的,有道是:道生一,一生二,二生三,三生万物。在筹办第一届展览时我说过“:用心教书这么些年,深感学生需要机会和舞台,借此找个机会和同学、朋友们一起“玩”。但是,毛泽东说:“世界上怕就怕认真二字”,认真地玩,不小心会玩大。果然言中,今年第三届真是玩大了。今年囊括全国二十多所艺术院校近八十位青年才俊的最优秀作品,将在上海城市雕塑中心闪亮登场,除八十多位作者应邀到上海参加开幕式之外,特邀了五十位全国各大艺术院校的头头脑脑以及这个领域的大腕亲临上海展览现场。

与此同时,由孙振华博士主持的“多棱的视线—中国当代青年雕塑的四个现场”学术研讨会也同时举行,为了配合此次活动,组委会决定编辑出版《多棱的视线—全国公共艺术论文集》。这本论文集除了对前两届工作和成绩做了回顾之外,主要包含了21篇专家学者的论文和19篇大学生优秀论文。从专家学者的论文来看,大致可以分为三个主题:首先,是对公共艺术的理论思考,这方面涉及到了公共艺术的价值定位和创作概念。

王中认为,公共艺术作品要“从附属品变为场域的主语”,在雕塑激活空间的同时,还要通过对历史遗存的大胆保留让雕塑也成为历史的记忆。马钦忠更加明确地指出,艺术作品需要将作为城市文化资本的“空间踪迹”能动地转化为作为美学社会学“节点”的社会资本。这些都是对公共艺术价值的独特定位和深入思考。

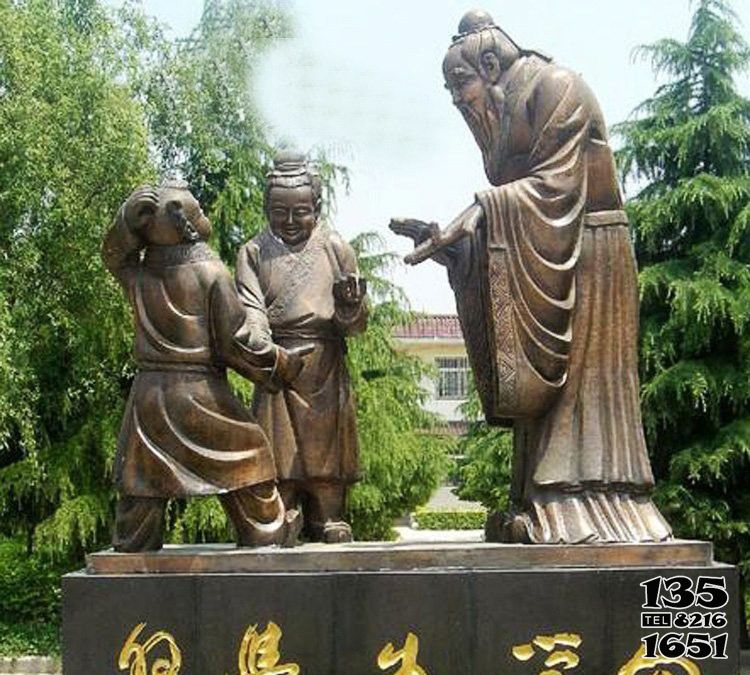

在具体创作概念方面,陈云岗所论及的“意象”和夏晶所谈到的“禅意”原本都是中国古典文学中的经典概念,他们却以此阐述了艺术创作,意味深长;潘松所讨论的“肌理”则来源于质料学,详备地讨论了这个脉络中的方方面面;陈云岗在抽象艺术盛行的当代,重新讨论“具象雕塑”的原旨;李占洋讨论的技术问题在艺术创作中更有其明显的跨学科性。在公共艺术的大背景下,这些概念看似跨界而来,却本是相通,并在艺术家的创作实践中有了新的生命形式,更在当代的语境里获得了多样化的解读。

其次,是对创作实践的个案分析。论文集中不仅有唐尧和孙振华对第一、二届全国大学生公共视觉优秀作品展中学生作品的概述性介绍和点评,而且还邀请到了五位资深艺术家,详述了他们新近的创作实践。景育民的《行囊》和城市火车大型景观、陈克的利玛窦广场城市雕塑、李占洋的《收租院》的再创作、罗小平的《雨露》、《远去的记忆—林风眠与傅雷》等,作为已经受到了高度艺术评价和社会认可的作品,从不同的角度展现了公共艺术在当代中国从手法到观念的引进,从技艺到理念的更新,呈现了艺术家们的实践路程和杰出成就。

最后,是关于公共艺术的教育与传播。从张宇介绍的汕头大学“公共艺术节”和李晓峰推荐的日本“大地艺术祭”中,都可见“艺术融于生活”,以及公共艺术的亲民性。焦兴涛所论雕塑的“被传播”呈现了在传媒时代公共艺术的自我发生和可能误读之间的张力,而任立卓所论公共艺术在跨学科背景下的教育问题,这些都是公共艺术在教育与传播领域所面临的新考验、新思考。

罗小平和谭彬更是从可能性上探讨了公共艺术教学与创作的多样性,以及关于室内公共艺术的前瞻性思考。后生可畏,十六位学生的论文出类拔萃,脱颖而出。相比于前辈,学生论文无成熟老辣之感,却有初生牛犊之志。学生论文则更生猛,更鲜活,有生命。十年树木,百年树人,前辈们真是苦心孤诣,悉心教导,重视有加!此次选入的19篇论文中,风格各异,有从材料生发的,有从观念入手的,有写家具的,有论大师的,还有关乎鬼神的…

上帝说:“要有光”,于是中国美院的张浩光就论述了以光为媒介的创作。“光”作为一种特殊的材料,无形,无味,更无限,而正是这种虚无缥缈,才赋予了光无限的灵性。作者深入论述了运用照明手段的人文创作,技术创作和利用声光电的美学创作。

有了光,万物便萌生,大自然也源道而生,人却受慧于自然。白伊达的《艺术中的仿生学:进程视图法》便讲述了仿生学在艺术当中的巧妙运用。神圣的身体,自然也是最美的,王薏茗的《“身体”与情感》,则通过向京不同时期的作品阐释“身体”在他作品中的演变和意义。有其生,有其灭,“鬼”也就不知不觉的“诞生”了。《“小鬼”在当代雕塑中的延用和发展》,这是一篇神秘有趣的文章,探讨了“鬼”的文化历史,以及其在艺术上的运用。有了人,难免就“不靠谱”地开始做起了艺术,说起了艺术,偶尔也谈谈公共艺术。

王浩臣便探讨了公共艺术中公众的互动行为,阮怀俊则从公共艺术与公共场域的重要性入手进行了创作上的分析。观点、见解不胜枚举,欲知详情,且看内容,且听评断。总之,这些论文呈现了他们对生活的热爱和敏锐观察,也呈现了他们对如何在公共空间进行艺术创作的深入思考,还有文字间他们所迸发的创造力和蓬勃朝气。最后,感谢支持这个展览的每一位专家同仁以及每一位参展学生,我相信:三,必将生万物。