这是一片神采飞扬的土地,文化作魂、幻想为翼,融东方大都会核心区的精神气质与时代风华于一体。这是一片艺术洋溢的舞台,它从全世界吸引了29位城雕大师来担纲献演,以高超技艺浓缩纷繁世象,用新颖手法展现大千世界。从9月1日起,“2010世博静安国际雕塑展”在以静安雕塑公园为中心的十个场地同步亮相,68座出自世界各地著名艺术家之手的城市雕塑,将联袂奏出规模空前水平空前的“上海城雕交响乐”。

“雕塑是城市的眼睛”,是上海城市精神、城市文化与城市品质的重要载体,是提升城市公共环境艺术水平,展现国际化大都市的精神风貌,演绎科学发展、构建生态文明、建设和谐社会的重要方式和手段。静安区秉持高度的时代责任,充分发挥历史沉积深厚、文化环境优越、国际交往频繁的区位特色,在上海世博会事务协调局、上海市城雕办的支持下,由静安区城雕办、静安区绿化管理局、静安雕塑公园等下属机构承办了这一大型的公共艺术文化活动。

多位世界级大师参展2010世博静安国际雕塑展中,不乏具强烈艺术震慑力的世界级作品。雕塑和音乐,缪斯九神中一对性格大异的孪生姐妹,雕塑是“静止的音乐”,而音乐是“跃动的雕塑”。但是,被载入西方艺术史册的艺术大师阿曼皮埃尔费尔南德兹的系列参展作品《男低音》、《音乐之神》、《音乐的力量》、《智慧之音》、《美丽时刻》等,打破了雕塑和音乐的“个性界限”,把这对姐妹合成了一体:你中有我、我中有你。

他把四、五把提琴进行了不同方式的切割、分解、组合、集成,赋静态雕塑以音乐的灵魂及功能。这一连串美妙的“音乐雕塑”,被缀在静安雕塑公园“七彩花带”作成的“五线谱”上,人们能够从中“听”同时也“看”到提琴奏出的各种主题旋律。如果说阿曼是“物体艺术”的高手,那么法兰西学院艺术院院士安托万蓬塞就是名副其实的“情绪艺术”大师。这位伟大的抽象雕塑家,此次送来了一组七座非植物也非动物,似几何又非几何,是固体却像气体的雕塑―――很难为它们找到一种象形的名称,因为它们都是在喻示某种“生机勃勃”的思绪,想象、回忆或憧憬。

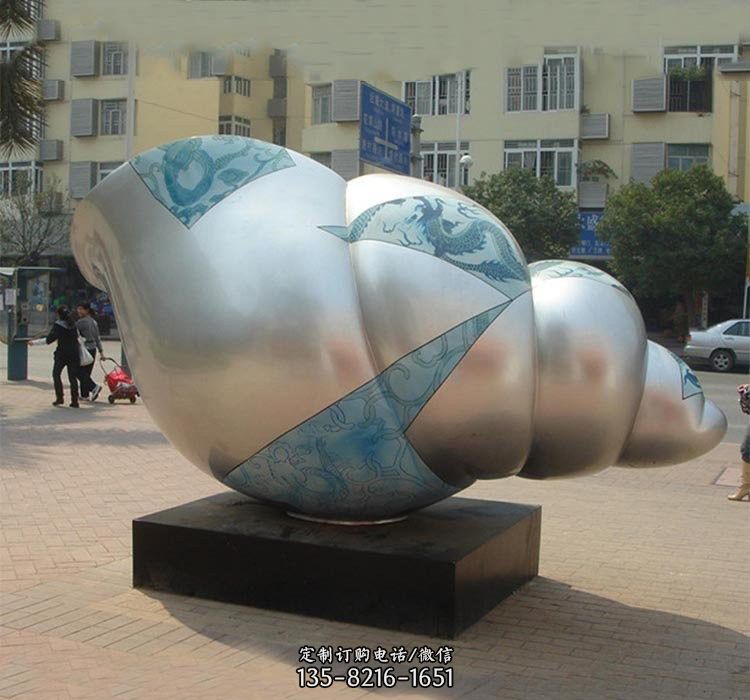

这群雕塑拥有《黎明的翅膀》、《合流》、《和谐》、《云》等捉摸不定的题目,以便引发不同参观者不同的联想和共鸣。不少人见过敦煌莫高窟中的飞天,以几条飘忽的衣袖和彩带,表现出人上九霄的意境。著名比利时艺术家吉恩米谢弗龙的《飞行》,使用了比飞天更简洁更洗炼的艺术语言:略前倾的身子、略后仰的头部、略踮起的足跟,便神奇地提示了一个人向往新空间的内心独白。雕塑展中有不少作品大胆采用了新颖材料和新奇手法,完全跳出一般的逻辑思维范围,但视觉效果又是那么传神。

譬如,世界级艺术大师法国雕塑家菲利普伊其理以中国剪纸手法,把厚厚的钢板“剪裁”成一座体态高大却又轻盈通透的“风向车”;美国女雕塑家芭芭拉爱德斯坦尝试用至硬的金属来表现至柔的《生命之水》;以非传统性公共装置艺术著称的比利时艺术家阿纳奎兹却用木质材料来塑造“火焰”的形象和精神。常说艺术是艺术家的主观体现,而2010世博静安国际雕塑展精选的展品中,却充溢着艺术家广泛的社会取向和与外界交流的强烈意愿。

法国雕塑大师瑞切特凯莫搜集世界各大城市市政设施的标志图案制成的各种肤色而又面容夸张的具有城市肌理的《世界儿童》,西班牙著名雕塑家乔玛帕兰萨撷取包括中文在内的多国有代表性的文字、字母,塑造出的可窥见五脏六肺的“透明人”―――《我们》。从这些各具特色的作品中,我们看到了各国大师对艺术的深刻理解、执着追求和精湛功力。

作为一次特大型的城市公共艺术盛会,2010世博静安国际雕塑展在展览的形式上力求创新,除了主展区在雕塑公园之内,还将展览延伸至全区的九个公共场所,使静安区这个市中心的重要区域浸润在浓郁的艺术氛围中,使广大市民能够近距离地接触雕塑艺术,力求让雕塑“为境所融”、“为民所爱”、“为我所用”。

为使众多蕴藏丰富艺术语言的高雅雕塑精品,为更多的民众所理解和喜爱,雕塑展主办方与中国移动通信合作,首创应用高科技手段“二维码信息下载”系统辅助观展。所有使用可上网手机的观众都能在现场了解更多展品信息,观众可免费下载二维码扫描软件安装到手机上,只要把手机摄像头对准雕塑铭牌上的二维码扫描,即可在手机上获得雕塑的详细信息,包括作品图片、作品解读及艺术家简介。或者可以将作品信息发送至自己及好友的邮箱,以供收藏及转发、分享。同时,观众还能即时对这些雕塑进行评价,从而大大提高了普通观众与雕塑展互动的几率与效果。