开封有两大景点与包拯有直接的关联,一是开封府,二是包公祠。前些日子我同时去了这两个地方,它们相隔不远,都在开封的中心城区。开封府是当时北宋首都汴京的衙门,就相当于如今的北京市政府、市法院加检察院。包拯曾经担任开封府的头儿,京城的案子由他说了算。如今的开封府化身旅游景点,有很多实景演出,唱小曲,耍杂技,最主要的还是包公断案,包公抹着京剧的黑脸在大堂开吼,要上龙头铡砍高门权贵的头。

当铡刀抬上大堂之时,包公慷慨激昂,大声下令:“先斩后奏,斩!”人群中传来经久不息的喝彩。人民群众需要司法的公正,人民群众需要执法严明的好官,人民群众需要法律面前人人平等的原则。而包公满足了自古以来中国人民对司法公平公正的渴望,他一身正气、不畏权贵,一改自春秋以来“刑不上大夫,礼不下庶人,法不施于尊者”的政治生态。不管你是皇亲国戚还是达官贵人,一旦触犯法律就必须绳之以法。

天子犯法与庶民同罪。包拯留下很多传说,其中大多数有夸大的色彩,其中最典型的就是铡美案,包公杀了皇帝的女婿陈世美,这是一个胆大包天的故事,当然也是一个虚构的故事。但人民喜欢这样的故事,因为人民需要司法的公正,即使你是皇帝,你大权在握,但你一旦犯法必须与庶民同罪。

中华民族自古以来有三个政治上的梦想,一是明君梦,二是良臣梦,三是侠客梦。我们希望有一个明君,他能够为人民谋幸福,而不是花天酒地、醉生梦死;我们希望有一批良臣,他们为人民说话,为国家的公平正义发声;我们希望有几个侠客,如果遇到了昏君、遇到了奸臣,我们需要侠客来诛杀国贼、捍卫正义,还国家太平。包拯就是中国人良臣梦的最典型例子,他不畏权贵、刚正不阿、保护弱势群体。

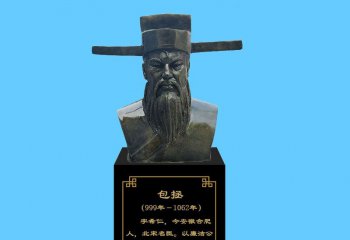

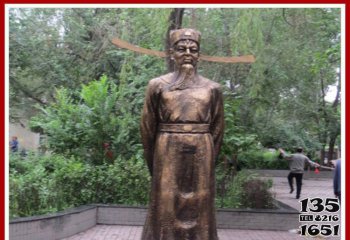

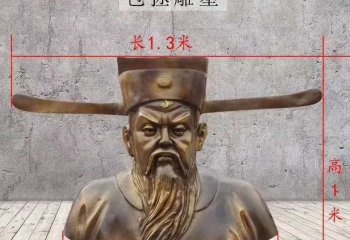

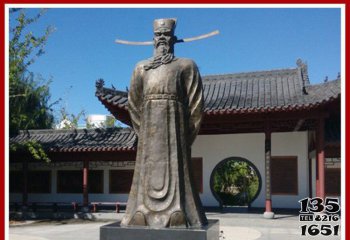

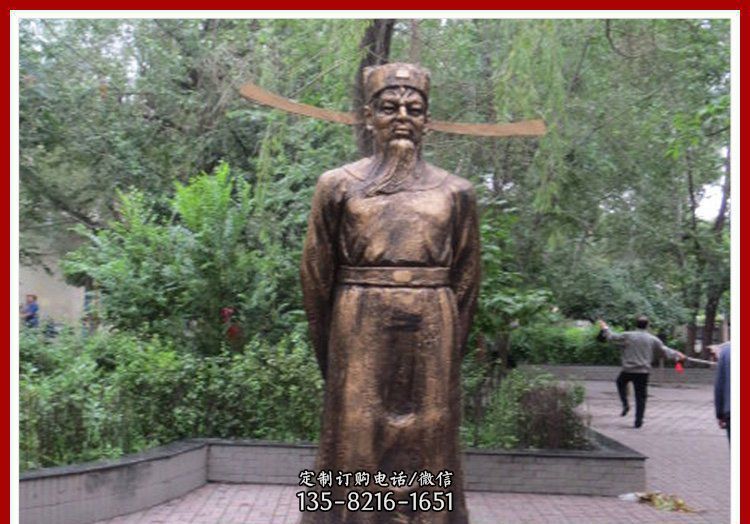

我们创造了无数神奇的故事来歌颂包拯,我们为他立祠立像,我们需要历史上的包拯,更需要活的包拯。在开封府的楼阁亭台中,我慢慢行走,突然,我在包公像下看到了跪倒的几个人,他们在近乎疯狂地磕头,嘴里说着一些我听不懂的话,还有人在掩面痛哭,泪水已经流干,只剩下有气无力的哭声。同样的场景我又在包公祠里看到,巨大的包公雕像前一个老婆婆在手舞足蹈,嘴里念念有词,这让我想到了百年前的义和团施法,仿佛在念咒语,仿佛在求包公转世。

我之前从未遇到过这样神奇的场面,即使在我到很多知名的寺庙时也没遇到过。人们在包公像前痛哭、在包公像前施法、在包公像前磕头、在包公像前伸冤。他们在向包公揭露社会上的黑暗,这种黑暗已经无法通过现有的条件去驱散,否则他们为什么不走正常的渠道,而要把希望寄托于逝去千年的包公呢?屈原在两千多年在汨罗江畔发出沉闷的呼喊:“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!”郑板桥在深夜听到风吹竹林的声音,想起了民间疾苦,写下“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的诗句。

从古自今,人民都需要被关心,人民的疾苦需要被关注,人民对司法公正的诉求应该被保证。我们很多人都处在平淡的幸福之中,我们在无休止地抱怨日复一日枯燥乏味的学习和工作。但有一些人却处在水深火热之中,他们受到了不公正的待遇,他们的冤屈需要伸张。司法公正永远是我们追求的目标,社会公平正义是我们不懈的追求。包公不可能再世,包公像前的哭声何时可以停止?我们必须接受这样一个事实,即使在大部分人感觉幸福的时候,总有人在痛苦中,总有人遍体鳞伤,总有人对未来丧失希望。

我们无法要求一个社会是十全十美的,正如我们无法要求一个人唱歌跳舞写字绘画等十项全能,没有完美的社会,没有完美的人。我们需要让社会更好,让社会变得更加公平正义,让更少的人受到不公正的伤害,让更多人感受到法治、公平的美好。我们需要前进,向一个更加公平的未来前进。但愿包公像前再没有哭声。